寄付総額2,347,501円!ありがとうございました

このイベントで頂いた参加費、寄付の集計が終わりました。

最終集計により、2,347,501円を集めることができました。

≪各団体への寄付の金額はこちらです≫

とちぎボランティアネットワーク 411.900円

栃木県若年者支援機構 125,501円

だいじょうぶ 789,528円

サバイバルネットライフ 125,976円

キッズシェルター 74,161円

Makana 19,124円

とちぎYMCA 17,989円

トチギ環境未来基地 196,448円

とちぎコミュニティ基金(事務局) 586,875円(2月15日時点)

≪サンタランナーからの声も届いています≫

街中の人に「やだー、かわいい~」「がんばれ!」「なんだあれ?」等と十人十色の声援を受けました。恥ずかしさや高揚感を感じながらもこのイベントを知ってほしいという思いが強かったです。子どもの貧困問題について少しでも多くの人に知ってもらい、考える機会を届けられればいいなとサンタクロースに扮した私からの願いです。 とても楽しくピースフルな時間を過ごすことができました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「うちの子だけのクリスマスプレゼントを選んでいる場合じゃないですよね」

寄付の呼びかけをしたら、知り合いのママからいただいた言葉です。こんな発想をしてくれる人がちょっとずつ増えたらいいなと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

クリスマスに子どもたちのために「サンタdeラン」。

わかりやすいイベントだと思いました。サンタの格好で走れる非日常な感じと、本当によく声をかけてもらえるので、楽しく、そして子供の貧困の課題をPRできたと思いました。時代を感じたのは、若い人たちが周囲でスマホで写真を撮りまくるんです。SNSとかにあげるんでしょうね。かなり注目を浴びるので、何か工夫してもう少し寄付に結び付けられれば良かったと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

参加サンタのみなさんは、当日の参加費を自らファンドレイザーとなって寄付集めをしてくだったみなさんです。栃木県内、県外から本当に多くの方にご協力いただきました。

サンタdeランありがとう新年会に来てください!

あけましておめでとうございます!

サンタdeランに参加頂いた皆様、ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました!

新年を迎えましたが、サンタクロースの気分に戻り、

打ち上げも兼ねた新年会を開催します。

当日参加したサンタのみなさん、運営ボランティア、スタッフのみなさん、

当日来られなかった方もみなさん大歓迎です!

思いで話をシェアしたり、来年に向けた作戦を考えたり、

新年を楽しく迎えたいと思います。

日時:2017年1月10日(火)18時~

場所 とちぎボランティアネットワーク事務所

持参 500円+1品

みなさんやお知り合いの協力頂いた方にぜひお声かけお願いします!

料理の準備で人数を把握したいので、参加頂ける方はご一報ください!

info@tochicomi.org または、028-622-0021 まで!

サンタ100人位、集まった‼

今さっき片付けも終わり、一息ついたので報告します。宇都宮城址にこれだけのサンタが集まったのは宇都宮藩が始まって以来初のことでしょう。

サンタは70人が正式申込で飛び入りも入り、パレードではボランティア等30人ぐらい入ったので100人ぐらいはいたと思います。

1時間、市内オリオン通りを回り。戻って来て、ランのスタートです。

いろんなサンタがいてすごく面白かったという声も聞こえました。

撃退中タスキをつけたサンタは2万円以上の寄付をくれてるのでそれだけでも凄いのにさらに12キロも走ったり、と尊敬すべき人たちです。パレードでは撃退ノボリ旗などももって道行く人のアピール。TVも来たのでマスコミでは相当宣伝されるかなと思います。

会計係やっていたサワネさんの感想「たのしかったですよ。私個人的には別のつながりで知り会った人が、手伝ったくれたのが凄く嬉しかったです」とのこと。要約すると「皆さんの愛に包まれて幸せでした♡」ということだそうです。

寄付も200万円は突破していて、また正式には10日後ぐらいにはお教えしますね。あー面白かった!(やの)

サンタニュース!撃退たすきもできた!

いよいよ明日はクリスマスイブ、サンタdeランです!

「子どもの貧困撃退中♡」のランナー用のたすきができあがりました。

当日は、71人のサンタクロースが宇都宮市内を走り、歩き、目立ちます。ボランティアなどもサンタ姿ですので総勢100人ぐらいサンタが出現します。

撃退ラン・サンタのみなさん、背中の面にメッセージを受付けで書いてくださいね!

多くの子どもたちのサンタクロースになってくださる方ありがとうございます!

24日は11時ごろにオリオン通り、12時ごろに123号線、宇都宮大学周辺に来て一緒にもりあげてください!! 当日ご寄付も受け付けます。募金箱や寄付封筒もあります。サンタがたくさん増えることを祈ってます。

いよいよ明後日、参加70人! パレード用横断幕もできた。

サンタdeランがあさってになりました。参加者は71人。あと数人は増える感じ。まだまだ直前まで募集してます。学生ランナーがほとんどいないので、これからでも参加OKです。

写真はサンタパレードのときに撃退サンタが持って歩く横断幕。宇都宮市社協の萩野谷さんが書いてくれました。日々子どもの貧困と向き合う職場だからでしょうか、パワーがある字ですね。豆まいて追い払う感じにも使えますね。ありがとう!!

ところで、会場にくる人も、沿道で応援してくれる人も募集しています。サンタの扮装して会場にきてもらってもOK。(帽子だけサンタでも)。

また、ボランティアも足りないので大募集中です。ぜひてつだって下さい。(やの)

サンタ募金箱できたぁ! 置いてくれる所募集。

この満面の笑みおじさんが入れているのはサンタdeラン専用巨大募金箱。作ってくれたのはヘイコーパック(株)さんです。ありがとうございます!

普通、募金箱っていうと机の上とか受付カウンターの横とか、スーパーのレジの後ろの詰め込み台のところとか、小さい、カワイイのが基本ですが、ここまで大きいとそれなりの存在感があるものですね。老人ホームの入り口とか病院工場、出入りの多いオフィスの入り口脇とか学食や大学生協の辺りとかおいていだけるとカーネルサンダースさんぐらいに愛着が湧くと思います。いま2箱(2人)ありますので、あと1週間どっかにおいてくれないかなあ。

あと、ランコースの道順が発表になりました。下図12kmコースは「9の字」往復だったんですね。オドロキ(やの)

「サンタ姿で駆け 子の貧困撃退!朝日新聞に掲載されました!

12月14日(水)に朝日新聞にサンタランの参加者を募るための記事を取材いただきました。

本日、第1次締切となっています。子どもたちのために走ってくれるサンタの皆さんの参加をお待ちしております!

「落ち葉で焼き芋」で新たな出会い -トチギ環境未来基地

トチギ環境未来基地では、12月11日(日)午前に宇都宮の平出にある「あさひが丘」でチャリティ森カフェの会を行いました。当日は、ぽかぽか陽だまりの中で、20人ほどが集まり子どもから大人まで美味しい時間を過ごしました。

去年まで整備をしてきたこの場所、あさひが丘は、新4号線沿いにある雑木林で、平出工業団地の開発の後も残った場所です。高台からは平出地域が見渡せ、朝はきれいな朝日が、夏には鬼怒川の花火が見える素敵な場所です。

ここは地域開放型の森で、周りに住んでいる親御さんを中心に、いろんな方が遊びに来ます。

今回集まったのは、森の整備でなじみのボランティアメンバーから、Facebookをみてきてくれたというご家族、ご友人家族と一緒に、など、いろいろな方々です。

森で自由に遊びながら、火起こしをして焼き芋、焼きリンゴ、ぜんざいをつくりました。

最初は子ども達も恐る恐るでしたが、火になれると大人と一緒に焼き芋を焼くのを手伝ってくれたり、

葉っぱを火に入れてモクモク煙になるのを楽しんだり、、

と思い思いで楽しんでいる様子がみられました。

森の中で食べると2倍も3倍もおいしくかんじますね!

誰でも来られる場所-昭和こども食堂から

こども食堂をしていると、「行ってもいいんですか?」、「ずっと来てみたかったけど」、

「私が行っていい場所なのかわからなかった、でも来てみたらいろんな人がいて、くつろげるし、誰でも来ていい場所なんだって知って、友達にも紹介しました」と、そんな声を多く耳にします。

こども食堂が全国的に広がっている背景の中には【こどもの貧困問題】があり、昭和こども食堂も始めたきっかけの一つはそこにあります。

しかし続けていくにつれて、「繋がり」や「毎日の中でのくつろぎ」を求めている方の多さを実感します。

そしてそれは貧困家庭に限ったことでは決してなく、そういった多くの方が気軽に来ることができ、家や学校、仕事などとは別の落ち着く場所を見つけてもらえたらという思いも持っています。

実際に利用される方の多くは小さい子 どもを連れたお母さん方です。お父さんはどうしてもお 仕事が忙しく帰りが遅くなってしまうため、普段は子ど もと2人でご飯を食べているというお話を聞くことも少 なくありません。週に一度こども食堂に来て、色 んな世代の人とお話をしてご飯を食べて、お家にいるようにくつろげたり自由な時間を過ごすことで、子どもたちにもお母さんたちにも楽しみが増えているようです。

【利用しているお母さんの声】

来る前は結構食事作りがしんどかったり、自分自身も 体調を崩していた時期だったので本当に大したもの食べさせてあげれなくて、買い物も体調が悪くてなかなか行けなかったりしたので残り物など適当なものしか食べていなかった。ここに来て週一回自分もちゃんと座って食べられるので、その後の1週間頑張れるようになりました。最近は気持ち的にも余裕が出てきて、家でも作り置きとかをしておけるようになったり、ここに通い始めてから私も通院するようになって、定期的に薬を飲んで体調も落ち着いてきました。余裕を持つきっかけになりました。

そして子どもたちがここで成長し ていく様子も肌で感じられるようになりました。初めは話しかけても首を縦か横に振るだけだった男の子も少しずつ打ち解けていくようになり、ちょっかいを出したり、「あれが欲しい、これが食べたい」と普通の子どもと同じように言うようになりました。他の利用者の方とも仲良くなり、 遅く来た高校生のご飯を何も言わずに注いであげたり、

最近ではトランプで遊ぶ様子や、小さい子にちょっかいを出されている様子も目にするようになりました。他にもキッズルームのおもちゃを順番に皆で使って遊ぶことや、自分が少しお兄ちゃんになって あげることを通して、子どもたちは成長をしています。

サンタde街頭募金10,811円。明日もやります。来てね!

今日、明日とサンタde街頭募金やってます。ですが、この写真のようにサンタのみ勇ましそうですが、そのほか2、3人。全部で6人だったのに、一人減り…また減って2人だけで街頭に立っていた状態です。

人通りはそこそこあるものの、中高年のおじさんばかりだと信用されないのか、午後から女子3人が来てから寄付が増えたかな、という感じです。

やっぱり中高校生がいないとだめかも、と思った次第。

あすは女子高生3人と宇大生も来たりして少し期待できる気がするのですが、人が多いほど寄付も増えるので、みなさんも明日サンタの格好してきてくださいね。(帽子だけ、ひげだけでもOK。無くてもOK)

ところで本日寄付額10,811円。

本日は矢野サンタ、高橋サンタの2サンタでした。この服装でやると目立ちます。10人いたらいいなー。

明日は10:00事務所集合、11:00開始。カレーも食べられます(やの)

大きな看板やポスターが宇都宮市内に!

12月に入り、いよいよ年末忙しくなってきました。

12月24日はサンタdeランです!

現在、宇都宮市内にポスターや看板の設置協力を頂いているところが増えています。

宇都宮市内を中心にポスター掲示のご協力をいただける店舗、団体のみなさま、ぜひ事務局まで!

お届けに伺います! info@tochicomi..org

下野新聞に掲載されました!

12月6日下野新聞にイベントの記事を掲載いただきました!

みなさまのご参加をお待ちしています!

第1次締切は12月15日。

お早目の申込みをお願いいたします。

昭和こども食堂を支える人-昭和子ども食堂から

昭和こども食堂は11月でオープンから半年を迎えることが出来ました。計25回の運営を行い、利用いただく方も徐々に増え、地域の中の居場所としてご利用いただけるようになりました。また、この半年間で延べ118名のボランティアの方が来てくださいました。

オープン当初から関わって下さっている方や月曜日にお仕事が休みになると連絡を下さる方、それから夏休み期間中のみ来てくれていた高校生など年齢層も幅広く、男性も女性も誰でも参加をして頂いています。時にはスタッフ以外、全員30代の男性で料理を作っている、という日もありました。料理が得意な方が集まって、あるものを使って美味しい料理が出来るというよりはむしろ、「誰でも関わることが出来る」点を大切にしています。中でも就労支援を行う団体ということもあり、就労する前の若者たちがこれまでにも多く参加をしてくれました。人と話すことが少し苦手な方も、一生懸命レシピを見て真剣に作って下さります。「ありがとう、助かったよ~!」と声をかけられると照れくさそうにしたり、ふと笑顔を見せてくれます。「また良かったら来て下さいね」とお話をすると、2回3回と続けて来てくれ、段々とお話をするようにもなるなど、比較的自由に楽しく調理の時間も皆が過ごしやすい雰囲気が出来ていると感じます。

【調理ボランティアに参加した若者たちの声】

Q.参加前と今で変わったことはありますか?

―単純なことですが、周りの方々が挨拶がしっかりと出来ているなと感じます。鍋や調味料などを取ってあげると「ありがとう」と返ってくるので、自分もそう言うようにと心がけるようにしています。

Q.昭和こども食堂はあなたにとってどんな場所?

―生活の中の一部になってきていると感じます。私は調理だけなので時間的にはたいしたことはないのですが、それでも毎週何を作ることになるんだろうな、上手く作ることができるかなと不安を持ちながらも、毎週ご飯を作りに行く場所です。

Q.参加してみようと思った理由は?

―始めは日々の予定を増やしたかった、ただそれだけでした。こども食堂の理念に対しての共感や、ボランティア活動への興味といった意味合いでの参加ではありませんでした。それくらいの気持ちでのスタートでしたが、徐々に自分自身の参加目的のようなものが見えてきた気がします。同時に自分の役割といった意識をもつようにもなり、それが続ける理由の一つにもなっています。

Q.自分自身で変わった部分はありますか?

―食器はどこか、調味料はどこか、そんな些細なことでも毎回繰り返していくと手際が良くなっていきます。慣れ、と呼べるものを体感できること。小さなことかもしれませんが自身の成長として認めることができることが良いことです。

ご寄付や食材の支援を下さる方も含め、昭和こども食堂はいろんな形で関わって下さる多くの方々と一緒に、子どもの成長を応援しています。子どもたちのために今後も協力の輪が広がっていくことを願っています。

自然から学ぶこと -トチギ環境未来基地から

トチギ環境未来基地では、誰でもいつでも自然を守る活動、自然を楽しむ活動ができることを特徴としています。

私たちは幼少児に体験したことが基本になり、大人に成長していきます。

幼少期に自然の中で遊んだり、チャレンジした経験や、友達と協力して一つのことを成し遂げる力。

親や家族、先生以外の大人とのコミュニケーションも大事です。

誰もが自然の中で遊べるか、というとそうではありません。

ひとり親の家庭では、仕事や家事のため休日に時間をとることが難しい場合もあります。

私たちは、昭和子ども食堂と協力して、今年の夏に益子町を中心にしてサマーキャンプを行いました。

宇都宮市内から16人の子ども達が集まり、山登りや工作、きもだめし、川遊びなどで夏休みを満喫しました。

小学1年生から中学1年生まで年齢もさまざまで、初めて会う子もいましたが、同じ空間で遊ぶとすぐに仲良くなります。

大きい学年の子も小さい学年の子の面倒をみたり、一緒に協力してご飯を作ったり、あっという間の楽しい二日間でした。

実際にキャンプに参加した子どもたちの声です。

・小さい子ばかりだったけど、知らない人と交流でき、協力し、何かをやり遂げるということが出来たので良かったと思います。みんなとお話ししたりご飯作りをしたことが楽しかったです。(中学生・女子)

・池でみんなと水遊びをすることが出来たし、流しそうめんをしたことが楽しかった。泣いてしまったけど、きもだめしが一番楽しかった。(小学生・女子)

・小刀とか普段使わないもので色々作れたのが楽しかった。(中学生・男子)

・年下の子の面倒を見るのが大変でした。(小学生・男子)

・きもだめしが暗くて急にお化けが出てきて本当のお化け屋敷みたいだった。スイカ割りがたまにしかできないから1番楽しかった。(小学生・男子)

・初めてあった人と話したり、遊んだりしたのがとても良かった。家などであまりできない流しそうめんなどが出来たのが楽しかった。(小学生・女子)

だれでもいつでも自然の中で遊び、心を育てることができる、

そんな機会を増やしていきたいと思います。

サンタdeランでご支援いただいたご寄付では、

たくさんの子ども達が自然体験を楽しめる機会への活動費として大切に使わせていただきます。

みなさんのご参加をお待ちしています!

フードバンクの周辺より ‐とちぎボランティアネットワークから

追い詰められた母からの暴力

●足元見られないように生きてきた。

いま、福祉系大学の社会人学生(通信)をやっている主婦の木村広美さん(仮名42歳)は母子家庭に育った。3歳の時に親が離婚、母と妹の3人で市営住宅の長屋の暮らしだった。30数年前のパートの事務員の給料は安く、生活保護を受けていた。広美さんも小2で洗濯、小3で料理もしていた。

「母も自分も、足元見られないように暮らしていましたね」と振り返る。「長屋の子は貧乏というクラスの子の目もありました。だから神経張りつめてました」。

母から手をあげられることも多かった、と広美さん。「死ぬかと思った時もありましたよ。包丁振り回すんですから。キーキー叫び声をあげていましたね」と当時を振り返る。

●「お前は父親に似ている」憎しみは私に。

「ストレスのはけ口が、長女・中学生の私に向いていました。『お前は父親に似ている』っていう理不尽な理由なんですけど」。しかし妹は可愛がられていて、はけ口が妹に向くことはなかったという。

毎日怒られる日々、長屋から叫び声が響いた翌日は学校の中の噂になっていた。

高校は定時制だった。その後結婚し、栃木にきて10年になった。

「いまから振り返ると、母は追い込まれていたのだろう」と広美さん。「こんなはずじゃなかった、という思いがあったのかもしれませんね。23の若さで子ども2人抱えて。身近に頼れる人がいないかったし。母の親戚からも私が『父に似ている』などと言われたり…」。生きていくのがキツかった、と広美さん。

「こんなに客観的に昔のことを言えるようになったのも、この2、3年ですね」。福祉の勉強をして、同じような事例を知るにつけ「なるほど」と得心したという。

母子家庭と、追い詰められた母からの暴力。「親の勝手な事情で」と思ったことも含めて、大人になるまで誰にも言えなかった。「勉強するまでは、過去の自分と向き合うことができなった」と広美さんは述懐する。

※ ※ ※

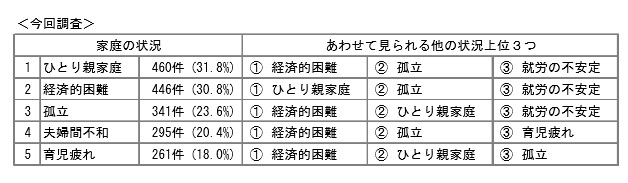

東京都福祉局の調査では、児童虐待と認識された家庭の内、一人親家庭が31.8%、経済的困難を抱える家庭が30.8%を占めた(下表)。虐待の周りには孤立、経済的貧困、育児疲れ、不安定な就労もある。暮らしの困難を総合的に除去する必要がある。

母子家庭の貧困 - Makana子ども食堂から

日本の子どもの貧困率が上がってきた原因の一つに、離婚によるひとり親の増加が挙げられています。

日本の場合、結婚・出産を機に6割の女性が仕事を辞めて、子育てが落ち着いたころパート・アルバイトなどの非正規雇用で仕事に復帰するという現状があります。

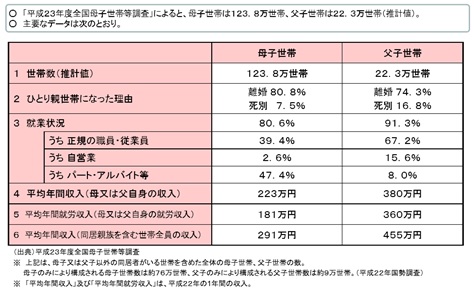

そういった背景から、就労父子家庭が「正規雇用」67.2%、「パート・アルバイト等」8.0%に比べ、就労母子家庭のうち「正規雇用」39.4%、「パート・アルバイト等」47.4%と非正規雇用の世帯の方が多くなっており、安定的に収入が得られる割合が低いのが母子家庭の状況といえます。

厚生労働省による平成23年度全国母子世帯等調査によると、平均年間就労収入は181万円で、アルバイト・パートになると125万円。母子家庭の、5割超が「貧困」とされています。

この国で、自分の足のサイズを知らない子がいます・・・どの子も栃木県の子です。

認定NPO法人サバイバルネット・ライフ「シリウス」代表 仲村久代

この国で3度の食事を満足にとれない子どもがいます。給食のない休みの日は3食食べずに過ごします。古くなったパンを食べてお腹をこわすこともあります。

この国で、自分の足のサイズを知らない子がいます。小さくなった靴に大きくなった足を無理やり入れて履いています。靴を買ってもらえないので、今のサイズがわからないのです。

この国で、雪の日に羽織るジャンパーのない子がいます。靴下がなくても寒いということもありません。嘆きもせず、グチも言わずにボロボロの衣類を着ています。

この国で、お母さんが仕事から帰宅する6時まで、たった一人で待つ6歳の子どもがいます。夏はクーラーも扇風機もない部屋で、あせもがいっぱいできました。学童保育に行かせるお金がないのです。どの子も、私たちが暮らす栃木県の子どもたちです。

支援を必要としている子どもたちが、「自分は大切な存在なんだ」「栃木の子どもでよかった」と思えるよう支えてください。皆様のお力が必要です☆

「洗っちゃうと替えがないよ」・・・靴が一足。洗えず履きつぶす子

認定NPO法人だいじょうぶ:前田利一さん

私たちだいじょうぶは、家で安心して過ごせない(虐待を受けている)子どもたちの居場所「Your Placeひだまり」、「高徳ひだまり」を運営しています。そこに来る子どもたちの背景は様々ですが、ほとんどが貧困家庭に育ちます。

ジャージが制服になっている学校で、冬に学校指定のジャージを着ずに、タイツや体操着の半ズボンを着て学校に行く小学1年生の女の子がいました。「ジャージはないの?」と聞くと、「ある」との返事、「寒くないの?なんではかないの?」と聞くと黙ってしまっていました。

その後、お母さんから話を聞いたりしてわかったことなのですが、「ある」と返事していたジャージはお兄ちゃんが小学校高学年に着ていたもののおさがりで、長すぎてだぶだぶのものでした。下の子の衣類にまでお金が回らなかったんですね。この子はだぶだぶのジャージをはいて行くのが嫌で半ズボンやタイツをはいていたんです。この子には、寄付金から新品のジャージを購入、プレゼントしました。それからは、毎日ジャージをはいて学校に通うようになりました。

あと、多くの子にみられるのが、靴が一足しか買ってもらえないため、洗えず、汚いまま履きつぶしていくという状況です。ひどい子は靴底がすり減って丸く穴が開いた靴を履き「雨の日に冷たい!」と訴えていました。いつも汚れた靴を履いていて、靴下をまっ黒にしている子も多く、居場所で洗い方を教えようと声をかけた時に「洗っちゃうと替えがない」と子どもに言われハッとしました。当たり前のことですが、2足靴がないと洗って乾かしてとできないですよね。こんなことがあり、昨年のクリスマスには、やはり寄付金から、子どもたち全員を靴屋に連れていき、1足ずつ好きな靴をプレゼントしました。

このように、皆さんからの支えがあれば、子どもたちを「当たり前の暮らし」に近づけていくことができるのです。一人でも多くの子どもたちの笑顔のため、子どもたちを支える活動に踏み出す、あなたの一歩(寄付)をお待ちしております。